- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Возможности психоаналитического подхода

За почти двухсотлетнюю историю развития теории и практики психотерапевтической помощи сформировалось несколько сотен ее специфических вариантов и форм.

Согласно мнению специалистов Европейской Психотерапевтической Ассоциации (ЕАР), их можно сгруппировать в пять основных категорий:

- Психоаналитическая психотерапия — охватывает те формы психотерапии, которые можно вывести из глубинных психологический теорий Фрейда, Юнга и др.; жизненные проблемы при этом рассматриваются как результаты неосознанных конфликтов и моментов развития.

- Когнитивная и поведенческая терапия — охватывает те формы психотерапии, которые опираются на теории обучения и когнитивную психологию; жизненные проблемы тут выводятся из неправильного обучения и мышления.

- Гуманистическая психотерапия — охватывает те формы психотерапии, которые, в противовес квази-редукционизму психоанализа и бихевиоризма, акцентируют потенциал человеческого развития. Здесь жизненные проблемы рассматриваются как блокада чувств.

- Системная психотерапия — охватывает те формы психотерапии, которые — на основании общей теории систем — рассматривают жизненные проблемы как возникающие вследствие сдвига функций в системе или группе, к которой принадлежит данное лицо.

- Экзистенциальная психотерапия — охватывает те формы психотерапии, основу которых составляет экзистенциальная и феноменологическая философия. Жизненные проблемы объясняются тут недостатком ясности понимания условия человеческого существования”.

Эвристические возможности психотерапевтических теорий трудно сравнивать. Тем более нелепо пытаться рассматривать различные подходы на предмет большей или меньшей эффективности предлагаемых методов воздействия. Как и в других сферах человеческой жизни, в области психологический помощи популярно далеко не самое лучшее, а прежде всего доступное, разрекламированное и недорогое.

По моим наблюдениям, стихийно сложившаяся в отечественной психотерапии практика выбора направления, в котором терапевт специализируется, во многом случайна. Сравнительно редко встречаются практики, тяготеющие к нескольким подходам, и очень часто терапевт считает избранную ориентацию самой лучшей и наиболее эффективной (а то и единственно правильной). При этом подходы, требующие более длительной и дорогостоящей подготовки (а аналитическая терапия именно такова), естественно, оказываются менее популярными.

Интеллектуальная респектабельность психоаналитической терапии несомненна, так что аналитики не прибегают к интенсивно-оголтелым способам рекламы своей деятельности. Психоанализ пропагандируется меньше, чем другие подходы, он реже представлен в профессиональном поле отечественной психотерапии.

Соответственно, изучение психоаналитической теории и обучение навыкам аналитической работы мало распространено. Институциализированные, легитимные формы подготовки психоаналитиков доступны и вовсе только единицам. Профессиональное сообщество психоаналитиков расширяется в соответствии с правилом “числом поменее, ценою подороже”.

Другой стороной такого положения вещей, является существенно меньшее (по сравнению с другими направлениями) количество книг, посвященных методическим и клиническим аспектам психоанализа. Переводы (качественные, снабженные комментариями) работ современных психоаналитиков можно сосчитать по пальцам.

Тексты классиков, собственно первоисточники, переиздаются чаще, но большей частью при этом используются устаревшие переводы, с архаическими речевыми оборотами, расплывчатыми формулировками основных положений. Такие авторы, как Д.Айке, Д.Анзье, М.Балинт, Д.Боулби, М.Кляйн, М.Малер, Г.С.Салливан, Дж.Сандлер, Х.Сегал, Р.А.Спитц, Р.Стерба, Д.У.Фэйрберн, А.Холдер, Ш.Ференци и др., либо вообще не представлены в русских переводах, либо известны их единичные небольшие работы.

Практически нет трудов по структурному психоанализу (за исключением двух томов “Семинаров” и нескольких статей Ж.Лакана), остались в стороне интереснейшие результаты постмодернистской рефлексии бессознательного. Книг отечественных психоаналитиков, содержащих обсуждение актуальных проблем психодинамической терапии и результатов собственной практики, не наберется и полдесятка. Русских учебников, подобных двухтомнику Х.Томэ и Х.Кэхеле или монографии Р.Р.Гринсона, нет вообще.

Поэтому обсуждение идей и теорий глубинной психологии, которые могут использоваться в практике терапевтического анализа, представляется важной и актуальной задачей. Я хорошо сознаю, что данная работа ни в коем случае не может приравниваться к систематическому изложению психоаналитической теории. Это всего лишь попытка выделить ряд научных, теоретических и методических положений психоанализа, способных структурировать мышление начинающих психотерапевтов.

По мере накопления опыта практической работы психотерапевт все чаще испытывает потребность в его осмыслении. Со времен Х.Кохута самонаблюдение (интроспекция) и эмпатия служат не только основными формами организации психотерапевтических отношений, но и главными принципами, определяющими направления (интенции) мыслей и действий терапевта.

Психоаналитическая (или другая, но глубинная психология предлагает лучшие из возможных) теория предлагает логику понимания и практических действий на сеансе. Параллельно с этим различные школы предоставляют удобный и конкретный язык описания проблем, основания для систематизации, варианты теоретических моделей — одним словом, все, что необходимо для понимания и осмысления феноменов, возникающих в ходе психотерапевтического взаимодействия.

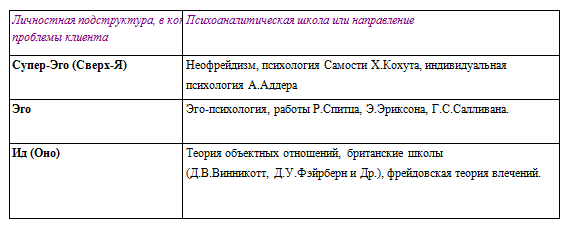

Эволюция психоаналитических школ и подходов — предмет для глубоких и серьезных научных изысканий. Этот вопрос освещается во множестве справочников и учебных пособий; из имеющихся на русском языке можно рекомендовать книгу П.Куттера и некоторые словари. В рамках терапевтического анализа полезно представлять себе хотя бы общие особенности развития психоаналитической теории. Следующая схема будет полезной при выборе направления для интерпретаций в работе с конкретным клиентом:

Классический психоанализ вряд ли можно назвать свободной от противоречий психотерапевтической школой, но он сохраняет цельность и единство своих теоретико-методологических оснований и преемственность форм и методов аналитической практики.

Основные положения фрейдовского учения — теория структуры и функциональной динамики психического аппарата, представления о стадиях развития личности, этиологии психических нарушений и способах их лечения — прихотливо эволюционировали в рамках различных глубинно-психологических школ, но при всем многообразии существующих ныне вариантов они более или менее схожи.

Статьи по теме

- Дискурсивные практики психотерапии

- Обогащенное сновидение

- Активные техники работы со сновидениями в терапевтическом анализе

- Сновидение как фантазм

- Функции сновидения в терапевтическом анализе

- Конец анализа: Переход за грань желания или По ту сторону речи

- Регистры психики

- Фантазм в терапии

- Другой и желание

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)