- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Структурные и функциональные особенности электрических, химических и смешанных синапсов

Для того чтобы потенциал действия, приходящий в пресинаптическое окончание аксона, мог непосредственно возбудить постсинаптическую мембрану, т.е. вызвать в ней изменение мембранного потенциала, необходимо, чтобы значительная часть тока, текущего через пресинаптическую мембрану, могла входить в постсинаптическую клетку. Условием для такого вхождения тока является низкое сопротивление участка, связывающего обе клетки (они должны быть электрически связаны), и отсутствие шунтов, по которым пресинаптический ток мог бы ответвиться и не попасть на постсинаптическую мембрану.

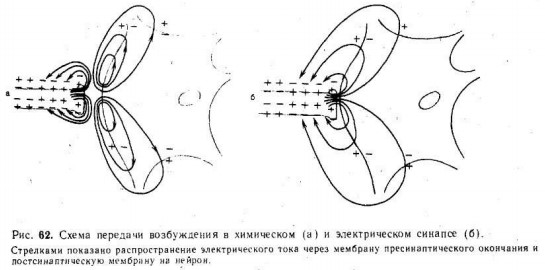

Если синаптическая щель, разделяющая пре- и постсинаптическую мембраны, широкая (как это имеет место в химических синапсах, где она составляет в среднем 10—20 нм), подавляющая часть пресинаптйческого тока шунтируется низким сопротивлением щели и лишь примерно 0,0001 часть его попадает на постсинаптическую мембрану. Эта величина слишком мала, чтобы вызвать ощутимый сдвиг мембранного потенциала постсинаптического нейрона. Поэтому в синапсах с широкой синаптической щелью необходим другой механизм, способный изменить мембранный потенциал постсинаптической клетки. Таким механизмом является выделение пресинапсом особых химических веществ — медиаторов, которые, воздействуя на специфические рецепторы постсинаптической мембраны, способны изменять состояние ионных каналов постсинаптической мембраны. Изменение ионной проницаемости постсинаптической мембраны, в свою очередь, приводит к возникновению постсинаптического ионного тока, вызывающего падение напряжения на постсинаптической мембране — постсинаптический потенциал. Работа химического синапса схематически изображена на рис. 62, а.

Таким образом, генератор постсинаптического тока находится непосредственно в постсинаптической мембране и запускается химическим медиатором, выделяемым пресинаптическим окончанием.

В электрических синапсах ширина синаптической щели составляет всего 2—4 им, что значительно меньше, чем в химических синапсах. Особенно важным является то, что в таких синапсах через синаптическую щель перекинуты мостики, образованные белковыми частицами. Они представляют собой своеобразные каналы шириной-1—2 нм, пронизывающие пре- и постсинаптическую мембраны синапса.

Благодаря существованию таких каналов, размеры которых позволяют переходить из клетки в клетку неорганическим ионам и даже небольшим молекулам, электрическое сопротивление в области такого синапса (получившего название щелевого или высокопроницаемого контакта) оказывается очень низким.

Это позволяет пресинаптическому току распространяться на постсинаптическую клетку без угасания. Поэтому механизм работы электрического синапса сходен в общих чертах с механизмом распространения волны деполяризации по нервному или мышечному волокну. Электрический ток течет от возбужденной области к невозбужденной и там вытекает наружу, вызывая ее деполяризацию (рис. 62, б).

В электрическом синапсе потенциал действия достигает пресинаптического окончания и далее течет через межклеточные каналы, вызывая деполяризацию постсинаптической мембраны, т. е. генерируя возбуждающий постсинаптический потенциал (ВПСП).

Важно подчеркнуть, что в электрическом синапсе генератор постсинаптического тока находится в пресинаптической мембране, где возникает активный процесс — потенциал действия. Из нее он пассивно (электротонически) распространяется на мембрану постсинаптической клетки. Поэтому синапсы с электрическим механизмом передачи часто обозначают как электротонические.

Структурная основа электрического синапса — высокопроницаемый щелевой контакт, обеспечивающий не только хорошую электрическую связь между нервными клетками, но и взаимный обмен различными органическими молекулами диаметром 1—2 нм.

Более крупные молекулы, например белки, ДНК и РНК через межклеточные каналы не проходят. Однако и ограниченный обмен молекулами и ионами способен обеспечить определенную «метаболическую кооперацию» между нейронами, соединенными электрическими синапсами. Хотя электрические синапсы немногочисленны в ЦНС высших животных, они широко распространены в других возбудимых и невозбудимых тканях: в сердечной мышце, гладкой мускулатуре внутренних органов в печени, эпителиальной и железистых тканях.

В некоторых межнейронных синапсах электрическая и химическая передача осуществляются параллельно благодаря тому, что щель между пре- и постсинаптической мембранами имеет участки со структурой химического и электрического синапсов.

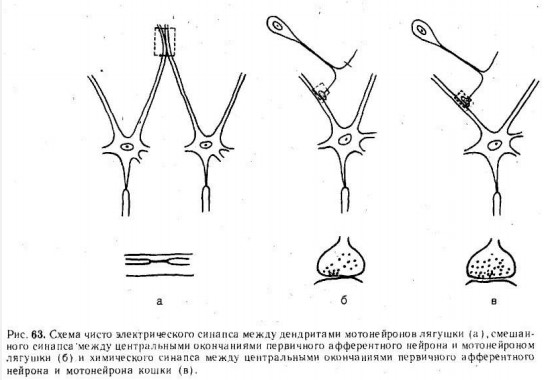

Все 3 типа синапсов: электрический, химический и смешанный — схематически показаны на рис. 63. Обычно чисто электрические синапсы имеются между однотипными, близко расположенными нейронами, например между дендритами мотонейронов. Аксодендритические или аксосоматические синапсы, последовательно соединающие разные по функции и локализации нейроны, например первичные афферентные нейроны и мотонейроны, имеют химическую или смешанную природу.

Электрические и химические синапсы значительно отличаются друг от друга не только механизмом передачи, но и многими функциональными свойствами:

- В синапсах с химическим механизмом передачи продолжительность синаптической задержки у теплокровных составляет 0,2—0,5мс. В электрических синапсах синаптическая задержка, т. е. интервал между приходом импульса в пресинаптическое окончание и началом постсинаптического потенциала, отсутствует.

- Химические синапсы отличаются односторонним проведением: медиатор, обеспечивающий передачу сигналов, содержится только в пресинаптическом звене. В электрических синапсах проведение чаще двустороннее, хотя геометрические особенности синапса делают проведение в одном направлении более эффективным. Кроме того, одно сторонность проведения в электрических синапсах может быть обеспечена полупроводни ковыми свойствами мембраны.

- Ввиду того что в химических синапсах возникновение постсинаптического потенциала обусловлено изменением ионной проницаемости постсинаптической мембраны, они эффективно обеспечивают как возбуждение, так и торможение постсинаптического нейрона. В электрических синапсах активный процесс развивается в пресинаптическом звене, и поскольку нервный импульс всегда представляет собой волну деполяризации, электрические синапсы могут обеспечить передачу только одного процесса — возбуждения.

- Химические синапсы значительно лучше, чем электрические, сохраняют следы предшествующей активности. Поэтому химическая передача значительно более подвер жена модуляции под влиянием разных факторов.

- Химические синапсы значительно более чувствительны к изменениям темпера туры, чем электрические, что имеет существенное значение для нервной системы пойкилотермных животных.

Поскольку химический механизм синаптической передачи имеет значительно более широкое распространение, чем электрический, детальный анализ факторов, определяющих передачу сигналов в химических синапсах, особенно важен для понимания различных аспектов деятельности ЦНС в норме и патологии (а также действия на мозгразличных фармакологических веществ и токсинов, пластических функций нервной системы и т.д.). Поэтому необходимо детально рассмотреть механизмы функционирования синапсов с химическим механизмом передачи, а именно высвобождение медиатора пресинаптическими окончаниями, химическую природу медиаторов, молекулярную и ионную структуру их действия на постсинаптическую мембрану нейронов, лежащую в основе синаптического возбуждения и торможения.

Статьи по теме

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)