- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

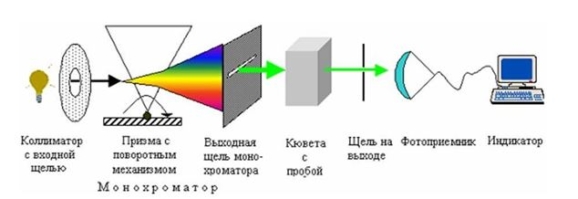

Строение и принцип работы спектрофотометра

Основными узлами прибора являются:

- Источник света, в качестве которого обычно используют вольфрамовые лампы, работающие в видимом свете. Для УФ-диапазона может быть использована дейтеревая лампа. Также широко применяются комбинированные галогено-дейтериевые лампы с диапазоном от ультрафиолетового до инфракрасного.

- Монохроматор – призма или дифракционная решетка, выделяющая излучение определенной длины волны (±10 нм).

- Оптические элементы, которые направляют световой поток. Это могут быть стекла, призмы, зеркала, световоды и т.д.

- Отделение, в которое помещается твердый образец или кювета с раствором. Образцов чаще всего бывает несколько, а кюветы для жидких веществ изготавливают из стекла или, что предпочтительнее при снятии спектра в УФ-области, кварца.

- Фотоприемник, фиксирующий уровень светового потока, прошедшего через анализируемое вещество. Обычно приборы оснащают несколькими типами фотоприемников для работы в разных областях спектра.

- Усилитель сигналов, которые затем, в виде спектра могут быть выведены на монитор персонального компьютера.

Рисунок 1. Строение спектрофотометра

Рассмотрим порядок работы с прибором на примере спектрофотометра марки ПЭ -5400 УФ производства ГК «Экрос».

Прежде, чем включать прибор в сеть, аналитик должен убедиться, что на пути светового пучка ничего не установлено, а крышка кюветного отделения закрыта. Прибор включают, после чего начинается процедура самодиагностики, во время кюветное отделение открывать нельзя. После завершения самодиагностики и прогрева прибора (обычно это занимает порядка 20 минут), в него помещают анализируемые вещества.

Как правило, в практике фармацевтического анализа речь идет о жидких образцах (истинных растворах анализируемых веществ), которые помещают в кюветы. Как правило, кюветы две: одну заполняют исследуемым раствором, а другую – раствором сравнения (также его называют «холостым» или «нулевым» раствором). В качестве последнего, как правило, используют чистый растворитель.

Перед началом анализа кюветы тщательно промывают водой очищенной и ополаскивают исследуемым (или «холостым» – для второй кюветы) раствором. Тщательно протирают с наружной стороны безворсовой салфеткой, чтобы удалить отпечатки пальцев и помещают в кюветодержатель, держа за боковые грани, как показано на рисунке 2.

Рисунок 2. Помещение кюветы в кюветодержатель

Удобнее всего кювету с раствором сравнения ставить в кюветодержатель первой, а за ней помещать кювету (или кюветы) с анализируемым веществом (веществами). Кюветное отделение закрывают и с помощью кнопок управления, расположенных на приборе, или специальной компьютерной программы устанавливают длину волны (либо диапазон длин волн).

В рабочей зоне в это время расположена кювета с раствором сравнения, и прибор автоматически «обнуляет» значение оптической плотности. После этого, плавно потянув на себя до щелчка ручку для перемещения кюветодержателя, в рабочую зону помещают испытуемый раствор. Прибор фиксирует значение оптической плотности (либо, если поставлена такая задача, строит спектр поглощения).

После завершения анализа спектрофотометр отключают от сети, кюветы вынимают из прибора, тщательно промывают водопроводной, а затем очищенной водой и просушивают, ополаскивая спиртоэфирной смесью. Поверхность кювет тщательно протирают безворсовой салфеткой. Хранить кюветы рекомендуется в закрытом футляре.

(Макиева М.С., Морозов Ю.А., Морозова Е.В., Морозов В.А. Оптические методы анализа лекарственных средств, ИПЦ Сев. Осет. гос. ун-т им. К. Л. Хетагурова)

Статьи по теме

- Рамановская спектроскопия

- Применение БИК-спектроскопии в фармацевтическом анализе

- Строение и принцип работы БИК-спектрометра

- Применение ИК-спектроскопии в фармацевтическом анализе

- Порядок работы на ИК-спектрометре

- Строение и принцип работы ИК-спектрометра

- Инфракрасная спектроскопия

- Порядок работы на фотоэлектроколориметре

- Фотоэлектроколориметрия

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)