- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Основные тенденции и проблемы развития инновационных процессов в регионах РФ

Отдельно взятый регион является частью государства как совокупности регионов, представляющих собой отлаженную систему; он должен отвечать требованиям, необходимым для формирования эффективной социально-экономической сферы и повышения инновационного уровня научно-технического развития как его самого, так и всей системы в целом. Именно с этой целью средства из региональных бюджетов вкладываются в различные программы и проекты.

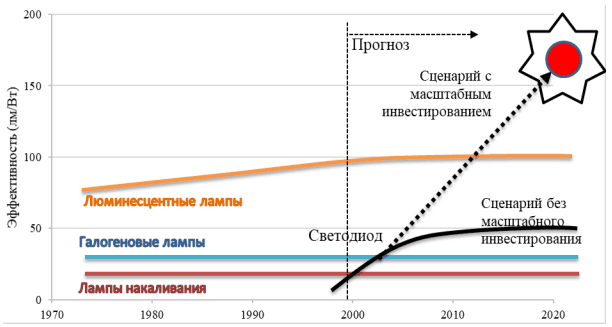

Процесс реализации любых инновационных мероприятий на производственном предприятии должен сопровождаться повышением эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия, которая выражается, в первую очередь, в росте прибыли и повышении уровня конкурентоспособности предприятия. При этом необходимо учитывать тот факт, что уровень конкурентоспособности продукции изменяется скачкообразно в соответствии с этапами процесса коммерциализации новых технологий (рис. 1) ‒ пример «скачка» эффективности некоторых видов продукции при смене технологического уклада.

Ниже мы предлагаем классификацию видов инновационных идей, которые могут быть приняты к проектному анализу в региональном промышленном комплексе:

- Инновационная идея, способная быть реализованной, но требующая привлечения инвесторов.

- Инновационная идея в виде инновационного проекта.

- Неподготовленные инновационные идеи, требующие доработки специалистами высокого уровня.

- «Открытые инновации» – идеи, которые можно заимствовать без нарушения авторских прав, либо идеи, которые можно использовать после приобретения патентов (за небольшую сумму).

- «Отложенные» идеи – реализация данных идей на данный момент невозможна либо ввиду отсутствия востребованности, либо ввиду отсутствия ресурсов, требуемых для реализации идеи у предприятия регионального промышленного комплекса.

Рис. 1. Сравнение существующей и прогнозируемой эффективности различных видов освещения

К наиболее разработанным вопросам управления, отраженным в отечественных источниках по управлению и организации региональных промышленных комплексов, относятся:

- Структурная модель производственной системы, структура и процесс управления, объект, субъект управления и их взаимодействия.

- Типы и этапы производства.

- Адаптивные процессы, происходящие в организационных структурах.

- Описание некоторых адаптивных процессов на примере автоматизированного производства с компьютерным управлением, автоматизация производства, гибкость производства и др.

При этом в доступных информационных источниках фактически:

- не отражены концептуальные разработки по адаптации системы стратегического управления предприятий региональных промышленных комплексов в условиях экономических ограничений (санкций) применительно к их перспективам развития;

- не разработаны принципиальные адаптационные схемы взаимосвязи системы стратегического управления с внешней средой на основе учета потребительской ценности, не показана оценка соответствия процессов изменений во внешней среде и внутренней среде предприятия;

- не представлены процессы обеспечения конкурентоспособности, разработки стратегии адаптации, а также моделирование организационного и процессного проектирования при адаптации системы стратегического управления РПК при экономических ограничениях (санкциях) в рамках перехода к новому технологическому укладу, с учетом волновых колебаний финансовых рынков и резкого роста капиталоемкости производства продуктов шестого уклада.

Система управления структурами РПК формирует направления ориентации на требования рынка, отражающие субъективную, эмоциональную составляющую индивидуального спроса. Эффективное управление такими структурами все чаще строится на ценностно ориентированном методе управления с использованием инновационно-маркетинговых концепций развития.

Особое значение приобретает задача изменения сложившейся практики управления российскими региональными промышленными комплексами на «мезоуровне», которая далеко не в полной мере отвечает современным требованиям

Требуются конкурентная оценка рынка, исследования возможностей предприятия, а главное – поиска творческих управленческих решений, соответствующих быстрому изменению бизнес-среды в условиях экономических санкций. При этом планирование должно носить предупреждающий характер, организация должна быть ориентирована на гибкую структуризацию взаимосвязей между предприятиями РПК, мотивация должна предполагать командный стиль работы коллектива, контроль – базироваться на постоянном соотношении уровней фактической и нормативной адаптации.

Политика разработки и расширения на региональных производственных предприятиях ассортимента выпускаемой продукции, смещение в сторону интеллектуалоемких видов продуктов и услуг, развитие современных технологий путем активного использования инновационных процессов должны быть направлены на уменьшение межрегиональных диспропорций по уровню жизни населения и возрастание инновационного потенциала страны в целом.

Учитывая высокую стоимость развертывания крупных производственных мощностей по запуску в серийное производство продуктов шестого технологического уклада, одним из альтернативных вариантов, на который необходимо обратить особое внимание, является вариант развития сети малых инновационных мероприятий. Таким образом, важной целью развития региона в условиях экономических ограничений (санкций) является расширение сети конкурентоспособных региональных малых инвестиционных предприятий, реализующих нововведения в бизнес-среде.

При этом к внутренним факторам, препятствующим развитию инновационной деятельности на предприятиях региона, можно отнести:

- Высокий экономический риск.

- Невосприимчивость предприятий к нововведениям.

- Недостаточность информации о рынках сбыта.

- Низкую квалификацию персонала.

- Нехватку собственных денежных средств.

- Большие расходы на нововведения.

Под малым инновационным предприятием (МИП) в настоящем пособии понимается предприятие (организация), соответствующее (согласно законодательству страны) статусу малого предприятия, осуществляющее научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с целью создания нового продукта, услуги, процесса, технологии и т.п., востребованные на рынке, и успешно внедряющее их в практической деятельности.

Часто для реализации конкретного инновационного проекта целесообразно создать новое юридическое лицо – стартап, с целью коммерциализации нововведения и поиска инвестора. Если малое инновационное предприятие создается с целью коммерциализации инновационной бизнес-идеи и последующей продажи МИП в качестве действующего с большой прибылью конкурентоспособного предприятия, его называют «стартапом».

В международной практике под стартапом понимается новая, только что созданная компания, возможно даже не зарегистрированная как юридическое лицо, которая находится на стадии развития и строит свой бизнес на основе новых технологий, чаще всего с целью извлечения прибыли. При этом у стартапов есть основная характерная черта – бизнес-идея какого-либо проекта должна быть новой и оригинальной, не повторяться с ранее созданными проектами.

Интересно

В российской бизнес-среде под стартапом понимается малое инновационное предприятие, деятельность которого на рынке не превышает одного календарного года, отличающееся такими чертами, как инновационность (разрушение традиционных представлений о развитии сектора функционирования), технологичность, масштабируемость (возможность существенного роста проекта – имеющиеся стремительные темпы роста), ограниченность денежных ресурсов, и не являющееся частью крупных проектов, управляемых частными фондами.

Прежде чем стартап-проект станет полноценной и успешной на рынке компанией, он должен пройти ряд этапов своего развития. Таким образом, стартап-проекты проходят шесть стадий: от этапа зарождения до стадии зрелости. Безусловно, на каждом этапе требуется привлечение большого количества инвестиций, что для компаний является фактором, ограничивающим рост.

Впервые термин «стартап» начал появляться в США в 1939 г.

Тогда в Калифорнии в Кремниевой долине было сосредоточено большинство предприятий и компаний, занимающихся разработками и открытиями в сфере высоких технологий. С конца 1990-х до середины 2000-х гг. стартапы стремительно развивались, образовывалось все больше и больше новых бизнес-проектов, в основном в сфере информационных технологий. Это время получило название «пузырь доткомов». Ежемесячно в мире создаются сотни стартапов, но лишь малой части из них удается пройти начальный этап и начать успешно развиваться в будущем.

Характеристики стартапа представлены ниже:

- Инновационность. Выход на рынок с абсолютно новой услугой или товаром.

- Стартовые вложения ограничены. Чаще всего основатель проекта является инвестором для своего стартапа, т.е. все первоначальные вложения на себя обеспечивает основатель проекта.

- Быстрое развитие стартапа. В основном время подъема и продвижения стартапа насчитывает три-четыре месяца. Однако развитие стартапов, которые связаны с высокими технологиями, может занять около одного года.

- Низкий процент успешного развития стартапа. Около 70% стартапов мира останавливают свою работу по истечении одного года. А половина из оставшихся 30% закрывается еще спустя два года.

Разные страны и регионы характеризуются уникальными технологиями. Профессиональная деятельность начинается непосредственно в университете – молодые ученые работают по программам, созданным на стыке различных направлений науки и техники. Происходит активный обмен опытом.

Несмотря на то, что человеческий потенциал является наиболее важным в системе интеграции инновационной среды, нельзя обойти вниманием остальные важные для инноваций факторы:

- институциональная среда;

- организационно-экономическая среда;

- информационная среда;

- бизнес-среда.

Для утверждения приоритетов образования как основных факторов современного прогресса создается объединение университетов и технологических площадок на региональном уровне. Рынок стартапов в России относительно молод, он испытывает в данный момент значительные трудности, в отличие от Запада, где существует четко определенная система поддержки инноваций. Эксперты считают, что среди отечественных стартапов отсутствуют прорывные идеи с четко продуманным бизнес-планом. Основная проблема российских проектов состоит в том, что они качественны либо с точки зрения маркетинга, либо с точки зрения науки, а для успеха нужны обе составляющие. По разным оценкам, один или два стартапа из десяти могут стать коммерчески успешными.

В этой связи необходимо принимать во внимание влияние внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие на стоимость капитала, перед принятием решения о выводе стартапа на рынок и выбором источника финансирования проекта. Это такие факторы, как:

- Стабильность конъюнктуры финансового рынка.

- Активность стартапа на рынке.

- Масштаб деятельности стартапа.

- Финансовая гибкость стартапа.

- Стабильность конъюнктуры на отраслевом рынке стартапа.

При этом за последние 2-3 года заметны изменения относительно отраслей развития стартапов и тот факт, который нельзя не отметить, что стартапы начинают развиваться не только в Москве и области. Это связано, прежде всего, с тем, что сфера стартапов стала заполняться людьми старшего возраста. 35-40 лет – средний возраст основателей стартапов на данном этапе. Увеличение среднего возраста повлекло за собой и новые направления в развитии стартапов России. Также увеличился интерес со стороны потенциальных инвесторов к стартапам, связанным с наукоемкими направлениями, т.е. к производству и выпуску на рынок высокотехнологичных товаров.

Если говорить о развитии стартапов в конкретных регионах Российской Федерации, то здесь можно указать в первую очередь, что в ряде регионов до сих пор нет сформированной инфраструктуры для развития предпринимательства, включающей инкубаторы, технопарки: именно у этих структур есть свои программы финансовой поддержки; программы по работе с высшими учебными заведениями и т.д. Поэтому чаще всего интересные проекты на определенном этапе переносятся в Москву. Как следствие: регионы России остаются без потенциально возможных инвестиционных средств.

В настоящее время, как показывает анализ, в разряд «инновационные регионы России» входят 14 регионов, лидерами из которых являются: Татарстан, Новосибирск и Санкт-Петербург. За два последних года Самара тоже вошла в список лидеров при появлении инновационной программы «Стартап Самара». Целевыми установками данной программы являются задачи развития предпринимательства в своем регионе.

Что же касается других регионов, например Татарстана, то программа развития данного региона прежде всего долгосрочная, в которую входит, например, «Университет талантов». Основная цель программы «Университет талантов» ‒ формирование инновационных кадров в регионе с последующим функционированием данных кадров в регионе и использованием их как ресурса для развития в будущем «экономики знаний» в Татарстане.

В России формируется направление коммерциализации новых технологий, на которых и студенты могут формировать компетенции работы в бизнес-проектах

Сегодня действует более 50 подобных региональных акселерационных программ. В учебные планы университетов добавляются новые предметы, где студенты специально будут обучаться ведению бизнеса. Учебный процесс должен быть построен не только на теоретических заданиях, но и включать практические занятия, на которых будут разбираться кейсы, создаваться собственные проекты создания бизнеса с обоснованием актуальности и рентабельности.

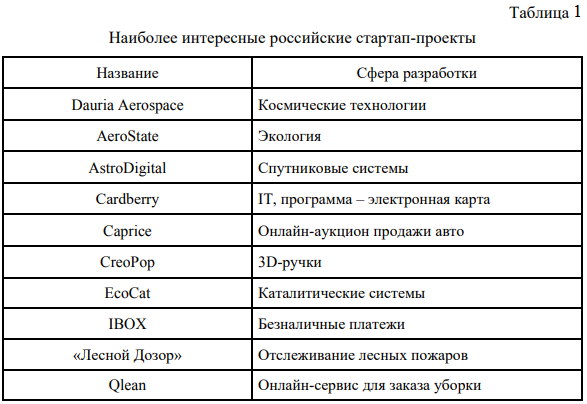

Наиболее интересные российские стартап-проекты представлены в табл. 1. Отдельно хотелось бы выделить стартапы в сельском хозяйстве, которые сейчас очень активно развиваются в связи с импортозамещением.

Задачами программ инновационного развития региона являются расширенное воспроизводство интеллектуальных ресурсов, развитие инновационной инфраструктуры и формирование благоприятной среды для инновационной деятельности. Прежде всего, данное воздействие осуществляется с помощью кадровой составляющей и системы образования.

Ведущие финансово-хозяйственную деятельность стартаперы выявляют существенные изъяны законодательной базы и отсутствие как таковой положительной для предпринимателя правоприменительной практики. Законодательная база сама по себе есть, но реально на практике законы мало осуществимы, растет недоверие к госструктурам, которые способны выиграть любой судебный спор в случае возникновения конфликта. Существующая необходимость приобретения номинального юридического адреса отличается тяжестью прохождения процедуры и регистрации юридического лица, недоработан ряд вопросов, связанных с формированием, Уставом компании.

Таким образом, пробуксовки в развитии малого инновационного предпринимательства в регионах связаны с рядом недоработок в различных сферах хозяйственной жизни: законодательной, финансовой, налоговой, организационной, психологической и мотивационной, кадровой и др. Такие барьеры, как «откаты», рейдерские захваты и противодействия исполнительной власти, существенно влияют на процент начинающих стартаперов.

В настоящее время в условиях экономических ограничений (санкций) можно заметить снижение темпов социально-экономического развития во многих регионах страны и муниципальных образованиях. Данная тенденция связана со многими аспектами. Например, с исчерпанием природных и сырьевых ресурсов, недостаточностью финансов для перевооружения производства, использованием устаревших технологий и оборудования в промышленности.

Настоящая государственная и муниципальная политика не системна, а фрагментна, из-за этого она не может обеспечивать необходимых темпов роста экономических показателей и развитие инновационных качеств региона. Как следствие, наблюдаются:

- потеря конкурентоспособности территории;

- спад объема инвестиций;

- неспособность обеспечить высокий уровень жизни населения региона.

Определение инновационного развития можно трактовать как управляемый процесс изменений во всех сферах жизнедеятельности региона и муниципальных образований, в который входят развитие наукоемких отраслей, разработка и внедрение новшеств, модернизация используемых технологий.

С целью формирования исполнительного органа по внедрению механизма реализации программ инновационного развития регионов предлагается создать в регионах Центры полномочий инновационного развития региона. Предложенный в работе механизм направлен на формирование модели «Инновационного региона», которая включает в себя такие аспекты функционирования регионального хозяйства, как образование, предпринимательство, активность и культура.

Повысить эффективность реализации данной модели в ее практическом приложении будет возможно, как уже было сказано, с помощью создания «Центра полномочий инновационного развития региона»

При проведении мероприятий по внедрению «Центра полномочий инновационного развития региона» необходимо учитывать влияние уже существующей инновационной инфраструктуры региона (ИИР) на процесс реализации стратегии инновационного развития региона. В рамках контроля качества реализации комплекса выработанных мероприятий проводится мониторинг показателей функционирования элементов инновационной инфраструктуры.

При выявлении отклонений относительно показателей действующей инновационной инфраструктуры от требуемых значений показателей осуществляется либо уточнение целевых установок стратегии регионального инновационного развития, либо изменение и корректировка мероприятий.

Региональная инновационная система характеризуется взаимосвязанными процессами между организациями, генерацией и диффузией знаний (университеты, исследовательские организации, трансферы технологий), обеспечивающими инновационную активность и средой поддерживающими инновацию. Предприятия, бизнес, финансовые институты, органы власти взаимодействуют через процессы производства. В данной структуре создания инноваций в регионе вузы, наряду с академическими институтами, являются источниками новых знаний и технологий.

Интересно

Основная задача вузов – постоянное развитие научно-технологического прогресса в регионе и обеспечение его необходимыми человеческими ресурсами. Вузы – это источник непрерывной генерации знаний, чья инфраструктура позволяет коммерциализировать научные разработки, осуществлять трансфер технологий.

Инновационная структура вузов позволяет добиваться эффективного использования региональных факторов, технологических решений, венчурного капитала и предпринимательских способностей. Таким образом, формирование инновационной среды заключается в объединении всех научно-технических и производственных возможностей для создания инновационного продукта и вывода его на международный рынок.

Основной концепцией развития инновационной среды является объединение университетов и научно-исследовательских институтов. Исследования выявили зависимость между инвестиционным и основным капиталом. Развитая вузовская и научная сфера в разы повышает интеллектуальную предпосылку развития инновационного капитала.

Регионы или города, в которых в наибольшей степени сконцентрированы такие люди, наиболее успешны, а их инновационная деятельность движется быстрее, чем в регионах или городах, где процент креативных людей ниже. Креативное население, работающее в своих сферах, старается внедрять все более новые и новые технологии, методы или способы, что, в свою очередь, и способствует внедрению инноваций и созданию благоприятной инновационной среды.

В основном «креативным» населением можно назвать людей, занимающихся интеллектуальной деятельностью в таких сферах, как архитектура, образование, музыка, искусство и индустрия развлечений; а также специалистов, работающих в таких сферах, как бизнес, финансы, здравоохранение, предпринимательство. То есть для увеличения результативности внедрения инноваций в регионе необходимо повысить привлекательность его для креативного населения, что, в свою очередь, повысит инвестиционную привлекательность региона.

Таким образом, для формирования, развития и использования конкурентных преимуществ территорий решаются многоаспектные задачи. В них всесторонне рассматривается необходимость перехода к стратегическому управлению развитием территорий, которые имеют инновационный потенциал, и определены особенности, такие как неопределенность, уровень рисков, длительность и объем.

Инновационное развитие как стратегия обеспечивает подержание и развитие экономики, способствует структурной перестройке и, как следствие, повышает конкурентоспособность территории:

- Активизация экономического потенциала. Формирование уровня конкурентоспособности региональной экономической системы базируется на совокупности средств, возможностей и условий развития территориальных систем, а не на имеющихся в стране в целом ресурсах и потенциале. Первое определяет конкурентоспособность территории, а второе ‒ страны в целом.

- Переход к инновационному типу экономического развития. Этот процесс дает возможность обновления технологий и производственной оснастки региональных производственных подсистем, что позволит дифференцировать ассортимент выпускаемой продукции и расширить рынки сбыта.

В учебном пособии приведены разработанные авторами принципы, задачи и модели создания эффективного процесса инновационного развития субъектов страны. В рамках проведения стратегического управления разрабатываются системы задач. Текущие программы регионального развития ориентируют региональные власти на их реализацию и оперативный контроль. Стратегические программы закладывают основы будущей эффективности и ориентируют руководство предприятий РПК на стратегический контроль.

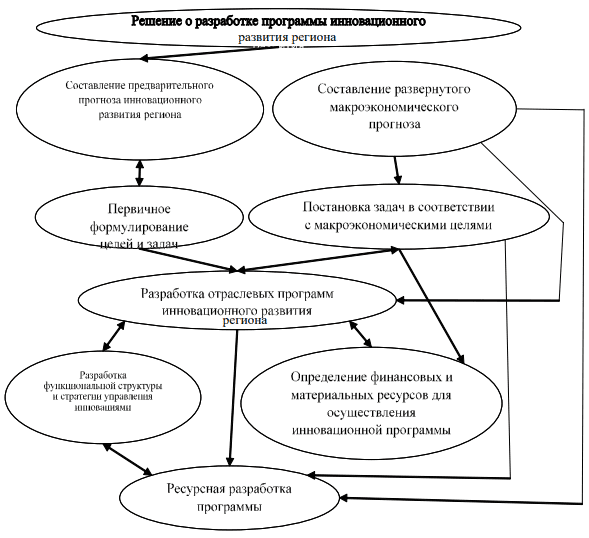

В стратегическом управлении дополнительно к системе целей и задач появляется разработка стратегии предприятий, входящих в региональный промышленный комплекс, которая оказывает определяющее влияние на все характеристики системы управления: структуру, функции, планирование, контроль, работу с персоналом, информационные технологии и др. Основываясь на ряде критериев, позволяющих учесть параметры системы ресурсов региона, социально-экономические приоритеты и прогнозы его развития, нами сформирована модель программы целенаправленного инновационного развития региона (рис. 2).

Рис. 2. Модель программы целенаправленного инновационного развития региона

Инновационный подход требует решения ряда вопросов относительно составляющих региональной инновационной системы. Отечественные методики направлены на процесс организации и развития новых научных подходов и их использования на практике.

Существует несколько подходов к осуществлению инновационной деятельности:

- инновационный потенциал рассматривается как мера готовности и способности экономической системы к осуществлению инновационной деятельности;

- инновационный потенциал есть совокупность ресурсов, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности экономической системой;

- ресурсный подход, в рамках которого инновационный потенциал представляет собой совокупность не ресурсов как таковых, а возможностей системы использовать эти ресурсы.

Основной задачей функционирования инновационной системы является рациональное использование экономического потенциала региона. Определяя степень социальной и экономической дифференциации, ее глубину и размеры, можно подготовить важные пути преодоления устойчивого районного совершенствования и, таким же образом, методы выравнивания районных экономических диспропорций.

Однако необходимо учитывать временные рамки стратегии регионального совершенствования. Поскольку существующие районные системы достаточно стабильны и медленны в изменении, а пространственная структура экономики выстраивается на протяжении десятилетий, постольку позитивные изменения для достижения социально-экономического равновесия можно ожидать в основном за счет периода времени в том же порядке.

В настоящее время в России функционирует определенное количество крупных государственных и частных корпораций, которые в значительной мере определяют ВВП страны

Первостепенной задачей инновационных институтов является разработка, введение в производство и коммерческая реализация объектов инновационной деятельности, т.е. обеспечение эффективного функционирования и непрерывности инновационного процесса. В учебном пособии предлагаются некоторые мероприятия по оптимизации региональной инфраструктуры поддержки субъектов инновационного малого и среднего предпринимательства, которые, по мнению авторов, дадут положительный экономический эффект в виде прироста валового регионального продукта (ВРП). Подводя итоги, отметим, что комплексное развитие экономики территорий является наиболее сложным, но важным аспектом государственного управления.

Основные цели региональной политики инновационного развития:

- Формирование региональной инвестиционной привлекательности.

- Выбор (обнаружение) местоположения импульсно-кристаллизационной точки роста.

- Обеспечение конструктивного взаимодействия между различными уровнями управления на основе маркетинговых отношений.

Региональная политика выравнивания включает в себя две основные функции:

- повышение темпов экономического роста;

- обеспечение реализации государственных механизмов поддержки инновационных направлений развития.

При этом реализация политики межрегионального выравнивания по уровню жизни населения не всегда эффективна, и ее значимость и эффективность во многом зависят от внутренних характеристик регионов. Существующие межрегиональные диспропорции в условиях глобализирующейся мировой системы обусловливают решение задачи разработки принципиально нового инструментария диагностики уровня инновационного развития и совершенствования механизмов формирования и реализации стратегий инновационного развития российских регионов.

Отмечено, что актуальность сохранения и перспективного развития российской наукоемкой промышленности в рамках экономических ограничений (санкций) и прогнозные тенденции роста экономического и технологического уровней предъявляют требования к совершенствованию системы управления предприятиями региональных промышленных комплексов и требуют проведения анализа и оценки сложившегося состояния систем управления региональными социально-экономическими системами.

В современном мире в глобализирующейся мировой системе степень конкурентоспособности отечественной продукции и экономики государства в целом определяют именно инновации. Для повышения эффективности реализации программы региональных мероприятий по развитию институциональных условий формирования и функционирования малых инновационных предприятий и стартапов в регионах необходимо на федеральном и региональном уровнях внедрить государственное управление процессом стимулирования инновационной деятельности, мотивирующее предпринимателей регионов на поиск российских поставщиков как услуг, так и продуктов.

В этой связи тематика, затрагивающая проблемы создания в российских регионах сети малых инновационных предприятий и обеспечения инновационного воспроизводства в рамках реализации программы государственной инновационной политики, является актуальной. Большинство предприятий российского оборонного, промышленного и нефтегазового секторов в настоящее время весьма зависимы от поставок импортных интеллектуалоемких технологий и новых материалов из за рубежа. Поэтому для них влияние экономических санкций оказалось существенным.

Интересно

Поэтапно вводимые с 2014 г. санкции (с момента проведения референдума в Крыму) нанесли свой удар, в основном, региональным промышленным комплексам, зависимым от поступления импортных интеллектуалоемких технологий и материалов. То есть пострадали и показали отрицательные темпы экономического роста региональные промышленные оборонные комплексы и комплексы машиностроения.

Оценка предпосылок осуществления стратегического управления регионами обусловлена изменившимися условиями хозяйствования и переходом к новой системе управления в период экономических ограничений и санкций. Показано, что в целом совершенствование системы управления в настоящее время находится на стадии обработки материалов мониторинга, начального представления о необходимых направлениях изменения традиционной модели. Инновационное развитие в каждой стране не обходится без поддержки государства. Зачастую инновационное развитие региона происходит медленно и неэффективно из-за неправильно выстроенного механизма достижения стратегических целей.

В статье выявлены возможности для обеспечения реализации стратегии адаптивного управления региональными промышленными комплексами. Это потребовало провести теоретические и методологические исследования адаптации системы стратегического управления наукоемкими предприятиями региональных промышленных комплексов.

Основными управленческими проблемами развития для промышленных предприятий, сегодня и в будущем, являются:

- Усиление внимания к долгосрочному прогнозированию тенденций развития отраслей, определению и координации национальных целей.

- Расширение круга факторов, учитываемых при анализе программ для сочетания методов качественного анализа с математическим моделированием при обосновании решений конкретных проблем отрасли и сфер ее деятельности.

- Развитие подходов к исследованию программ, применение, наряду с традиционными методами, методов программного (системного) анализа.

- Определение и координация целей и стратегий, анализ и планирование управленческих программ развития и их всесторонняя оценка.

Отмеченные проблемы промышленных предприятий в целом взаимосвязаны, однако проблема повышения эффективности управления во многих случаях является определяющей. Внедрение адаптивного стратегического управления, адекватного изменениям в окружающей бизнес среде, во многом может разрешить перечисленные проблемы.

При реализации моделей планирования путем экстраполяции обнаружились серьезные расхождения планов и реальности. Используемое планирование не приносило реальной пользы в процессе принятия управленческих решений и даже мешало творческой разработке целей предприятия. Усилились негативные влияния преимущественно краткосрочных управленческих решений и технологических разрывов в цикле управления.

Статьи по теме

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)